~趣味の世界~

なんとなく思いつきでCA870チャージャーを分解してみました。

CA870シリーズ共通のレシーバーの後ろに取り付いてるチャージャーならではの部分、グリップとストックをバラしたところ。レシーバーとはストックチューブ付け根とグリップの間の後部から刺さるネジ1本で結合されます。このネジが案外緩みやすくて、レシーバーとグリップの間でガタガタするので定期的に締めなおしてやる必要があります。ストックチューブ、グリップ共に他社製M4系グリップやストックチューブとの互換はありません。グリップは電動ガンに慣れていると細すぎるように感じ、ストックチューブは微妙に太いので大概の社外ストックは動きが渋くてキツキツです。

ここもチャージャーならではの部分、トリガーガード。ソードオフやストックのトリガーガードは形状が丸くてトリガーガード下辺も別体になっていません。レシーバー後端の左右にある六角ネジと、その前方にあるピンを抜くとトリガーガードが下に抜けます。ちなみにこのトリガーガード下辺の板状のパーツはどこのM16/M4系とも互換がありません。

トリガーガードが外れるとレシーバーの外装が後ろへ抜けます。トリガーの斜め上にあるスプリング状のパーツはトリガーガードを留めているピンのストッパー。

反対側にはまっているパーツはコッキングピースをコッキング後に前進させた時、その位置で固定するためのもの。これが無いと狙いをつける時コッキングピースが前後に動いて狙いが定まりません。また二重給弾を防止する意味合いもあります。

レシーバー外装はトリガーに引っかかりますが、トリガーを引きながら外装の上側を滑らせるように斜め後ろへ動かしてゆくと外すことができます。レシーバー上面にはレイルでも付けたくなるところですが、レシーバー外装とレシーバー内部パーツとの間は隙間が全く無いのでネジ止めする余地が全く無く、CA870タクティカルに標準で付いているようなトリガーガード固定のネジとピンと共締めするような、横から上へ覆うようなマウント形式のものでないと取り付ける事ができません。

コッキングピースの前方にあるマガジンチューブのフタを回して外します。スリングスイベルも挟まっているだけなので一緒に外せます。

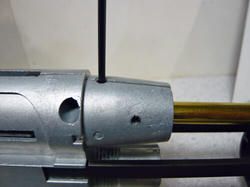

更にアウターバレルも外れます。インナーバレルは真鍮製。

エジェクションポートのパネルも外します。いよいよレシーバー内部パーツを左右に分けますが、留めているネジがなんと中央にピンの生えたトルクスネジ。こんなドライバー持って無いよ・・・

なーんつって、精密ドライバーのマイナスで外せるくらい知っておるわ!ただ回す時は回転軸が中央に無く、ドライバーがブレながら回るので丁寧に回さなければなりません。また精密ドライバーは力をかけにくいのでネジ頭へ加重しながらラジオペンチで精密ドライバーの柄を掴んで最初の固い一回しを回しました。金属のネジ穴でネジロックも塗ってないので固いのは最初の一回しだけであとはスルスルと回ります。慎重に。

まだ前側が固まっていてガワが左右に分かれないので(予備知識無しで始めています・・・)バレル付け根に刺さっているピンを抜きます。

バレル付け根の上にあるホップ調整用のイモネジを抜き、インナーバレルを引っ張るとすっぽ抜けました。ホップゴムは小さなパーツで引っこ抜いた時に飛んでいく事があるので無くさないように注意。こんなのでも大切な重要パーツです。またインナーバレルを上下から挟んでいる黒いパーツのうち上側になるパーツにはチャンバーパッキンがはまっており、これも何かの拍子に抜け落ちる事があるのでこれも無くさないように。

どうにもガワの前側が分かれてくれない・・・ギブアップしてググってみると、マガジンチューブは回せば外れるとの事。中華チープガンみたくガワに挟まってるのかと思ったのに・・・コッキングピースとレシーバーの間の部分でも、コッキングピースの前に出ている部分でもどちらでもいいので回すとそれほど力を要さずに外れます。更にその付け根にある黒いパネル状のパーツも外すと、ようやくレシーバーのガワが左右に分割できるようになります。

外れたマガジンチューブ。本来はここにショットシェルが収まるのでマガジンチューブと呼びます。CA870の場合は単にコッキングピースのガイドでしかないパーツ。樹脂製。

コッキングピースからレシーバーへ刺さる棒2本が左右から刺さりつつ挟まっているのでレシーバーのガワを少し拡げないと外れません。マガジンハウジング内からこの2つの棒を左右に拡げ、シリンダーに掛かっている部分を外しながら前側へぬきます。

焦らされましたがようやっとご開帳。基本は中華チープガンと同じですが材質が違い、トリガー周りなんかは遥かに凝った機構になっています。

シリンダーとピストンは中華チープガンみたいな構成でプラ製。ただピストンのスプリングが刺さる部分は断面が四角になっています。スプリングガイドはプラ製でレシーバーのガワにピンで固定されています。スプリング径が細くて長いのがちょっと見慣れない感じ。

マガジンを置いて発射機構を確認。チャンバーはレシーバーのガワにモールドされており、基本的な動きはエアコキの基本に沿っているので中華チープガンとも大体同じ。

コッキングピースが前進位置で、コッキングされていない基本位置。

コッキングピースを引くと、それに繋がった棒の後端がシリンダーを後方へ押し下げます。

更にコッキングピースを引くと、棒の内側に溝に沿って滑っていたシリンダーは棒の内側の溝が途切れたところから後退を開始し、マガジンリップより後ろにローダーが下がります。ピストンはスプリングを圧縮しながら一番後ろへ後退しきったところでシアーに掛かって後退位置で停止、保持されます。

ただ、シリンダー前のノズルがずいぶん下がるのでその前の空間にBB弾が入り込まないのだろうか?実際この銃ではあまりそんなトラブルは起きないので、何らかの工夫があるのかもしれません。仮にシリンダー前の空間に弾が入っても、マガジンを抜けば簡単に排出できるし、レシーバー内は割りと隙間が埋まっているので他へ転がり込んだりもしないのでしょう。

コッキングピースを前進させるとシリンダー下のローダーがマガジンリップから弾を1発掻き込みながら前進し、弾はチャンバールートにそってチャンバーパッキンに向かい、最後にノズルに押されてチャンバーパッキンに収まります。これでコッキング完了。後はトリガーを引けばシアーがピストンを開放し、スプリングの力でピストンが前進してシリンダー内の空気をノズルからチャンバーパッキンに向けて吐出し、チャンバーパッキンに居る弾が吐かれた空気によってバレル内を前進し、発射されます。

せっかく開けたので何かしら手を加えましょう。といっても完成度の高いシステム、パーツも用意してないしできる事は限られています。まずはスプリングにマスキングテープを巻いてみました。これは何のためかというと、この銃は発射の際にスプリングが共振音を立てるのでパカッという発射音とともにバヨォ~ンというダサい音を出すのが残念なポイントでした。なのでその共振音を止めるためにこのようにテープ巻きにします。幸いこの銃のスプリングはあまり油気が無いのでテープの粘着が割りと効きます。

とはいえ他にはできる事もなさそうで、さっさと効果を試してみたいのもありとっとと組み上げます。内部パーツを元通りに納めます。(実は元通りにできていません・・・後述)

レシーバーのガワを閉じます。スプリングガイド後端のピンが引っ掛かりちょっとてこずりましたが一回叩き込んだらハマりやすくなりました。

まだピッタリ閉めてはいけません。コッキングピースに繋がる棒を差し込み、シリンダーの左右に入れないとなりません。

ガワを少し開き、シリンダーの左右にコッキング棒を通します。

ガワをピッタリと閉じ、トリガー後ろのスプリングをセットします。拡がっている方が上、拡がっていない方をトリガー後ろの上に出ているポッチにはめます。

できました。

ロックパーツをセット。上側から差込み、丸いところをはめてからスプリングを縮めつつ定位置に収めます。

トルクスネジ4本を締めなおします。マイナスドライバーでやるときは回転の軸がズレているので半時計周りに回す→コトッという手ごたえのあった位置で時計回りに回す→重い時はもう一度半時計周りに回す→適当な位置で時計回りに、という感じでスルスルと軽く回る位置を探りながら締めます。丁寧に。

インナーバレルにチャンバーパッキン周りのパーツを組み付けます。ホップゴムはこんなんでホップちゃんと効くの・・・?って感じですが、実際あんま効かないのがマルゼンのホップシステム。イモネジをガンガンに締めてやっと効く締め位置と弾詰まりする締め位置がほんの僅かの差という感じ。

インナーバレルに組み付けたパーツを落とさないようにホップゴムを上になるようにしてレシーバーに差込み、横にあるピンを刺す穴に障害物が無いのを確認。

ピンを差込み、上からホップ調整用イモネジをとりあえず突き出ない程度に締め込んでおきます。

ここで一旦コッキングして空撃ち。バヨォ~ン音消えてパカッって発射音だけになりましたよ!

でもトリガーの調子が何かおかしい・・・何か引っ掛かってるような。

また面倒な作業の末レシーバーを開けてトリガー周りをチェック。どうも上写真の赤矢印で示したヒゲバネがトリガの戻りを阻害しているようす。でも開けた時からこの位置だったような気がするんだけどなー・・・

ググってみたらヒゲバネの正しい位置はこうであるらしい。どうやら開けた最初の時点でズレていたみたいですね。

もう一度組みなおし、今度は前周りもさっさと組んでしまっています。

トリガーガードまで組み付けが終わりました。

ドッキング!

ストックは一旦外さないと角度的にドライバーが入れられませんでした。この位置のネジをしっかりと締めたら完了。

現在このような姿になっております。スリングはライラクスのデルタスリングType2。後ろ側はストック下側のスイベルが服に引っ掛かって邪魔なので外してしまい、チューブ周りに巻くようにして取り付けています。ストックを肩にあてて構えたままだとコッキングピースが遠くなりがちなのでストックは最短~2段くらいの方が操作しやすい印象。スリング後ろ側はグリップ後ろでなくともストックに掛けるくらいで十分。サイトはADCOというブランドのドットサイトをS2SプロドットサイトAXISに付いていたオフセットマウントを流用して装着。

このドットサイトは装着しているCA870と同時に買った、私にとって初めてのドットサイト。形はSightron(サイトロン)のSD-30に似ている30mm径タイプの銀色ボディで、5千円で投げ売られていたもの。ドットは赤で0~11の12段階。1でも上写真のように煌々と明るいドット。

日差しそこそこの屋外で輝度1。写真ではやや見づらいですが実際はハッキリと見えます。

輝度11。夜どころか昼の室内でも明るすぎるくらい煌々としていますが、かなりの日差しの中でもしっかりと見える明るさがあります。

CA870もこのドットサイトもあまり使っていない方ですが、思い入れの強い1挺です。

CA870シリーズ共通のレシーバーの後ろに取り付いてるチャージャーならではの部分、グリップとストックをバラしたところ。レシーバーとはストックチューブ付け根とグリップの間の後部から刺さるネジ1本で結合されます。このネジが案外緩みやすくて、レシーバーとグリップの間でガタガタするので定期的に締めなおしてやる必要があります。ストックチューブ、グリップ共に他社製M4系グリップやストックチューブとの互換はありません。グリップは電動ガンに慣れていると細すぎるように感じ、ストックチューブは微妙に太いので大概の社外ストックは動きが渋くてキツキツです。

ここもチャージャーならではの部分、トリガーガード。ソードオフやストックのトリガーガードは形状が丸くてトリガーガード下辺も別体になっていません。レシーバー後端の左右にある六角ネジと、その前方にあるピンを抜くとトリガーガードが下に抜けます。ちなみにこのトリガーガード下辺の板状のパーツはどこのM16/M4系とも互換がありません。

トリガーガードが外れるとレシーバーの外装が後ろへ抜けます。トリガーの斜め上にあるスプリング状のパーツはトリガーガードを留めているピンのストッパー。

反対側にはまっているパーツはコッキングピースをコッキング後に前進させた時、その位置で固定するためのもの。これが無いと狙いをつける時コッキングピースが前後に動いて狙いが定まりません。また二重給弾を防止する意味合いもあります。

レシーバー外装はトリガーに引っかかりますが、トリガーを引きながら外装の上側を滑らせるように斜め後ろへ動かしてゆくと外すことができます。レシーバー上面にはレイルでも付けたくなるところですが、レシーバー外装とレシーバー内部パーツとの間は隙間が全く無いのでネジ止めする余地が全く無く、CA870タクティカルに標準で付いているようなトリガーガード固定のネジとピンと共締めするような、横から上へ覆うようなマウント形式のものでないと取り付ける事ができません。

コッキングピースの前方にあるマガジンチューブのフタを回して外します。スリングスイベルも挟まっているだけなので一緒に外せます。

更にアウターバレルも外れます。インナーバレルは真鍮製。

エジェクションポートのパネルも外します。いよいよレシーバー内部パーツを左右に分けますが、留めているネジがなんと中央にピンの生えたトルクスネジ。こんなドライバー持って無いよ・・・

なーんつって、精密ドライバーのマイナスで外せるくらい知っておるわ!ただ回す時は回転軸が中央に無く、ドライバーがブレながら回るので丁寧に回さなければなりません。また精密ドライバーは力をかけにくいのでネジ頭へ加重しながらラジオペンチで精密ドライバーの柄を掴んで最初の固い一回しを回しました。金属のネジ穴でネジロックも塗ってないので固いのは最初の一回しだけであとはスルスルと回ります。慎重に。

まだ前側が固まっていてガワが左右に分かれないので(予備知識無しで始めています・・・)バレル付け根に刺さっているピンを抜きます。

バレル付け根の上にあるホップ調整用のイモネジを抜き、インナーバレルを引っ張るとすっぽ抜けました。ホップゴムは小さなパーツで引っこ抜いた時に飛んでいく事があるので無くさないように注意。こんなのでも大切な重要パーツです。またインナーバレルを上下から挟んでいる黒いパーツのうち上側になるパーツにはチャンバーパッキンがはまっており、これも何かの拍子に抜け落ちる事があるのでこれも無くさないように。

どうにもガワの前側が分かれてくれない・・・ギブアップしてググってみると、マガジンチューブは回せば外れるとの事。中華チープガンみたくガワに挟まってるのかと思ったのに・・・コッキングピースとレシーバーの間の部分でも、コッキングピースの前に出ている部分でもどちらでもいいので回すとそれほど力を要さずに外れます。更にその付け根にある黒いパネル状のパーツも外すと、ようやくレシーバーのガワが左右に分割できるようになります。

外れたマガジンチューブ。本来はここにショットシェルが収まるのでマガジンチューブと呼びます。CA870の場合は単にコッキングピースのガイドでしかないパーツ。樹脂製。

コッキングピースからレシーバーへ刺さる棒2本が左右から刺さりつつ挟まっているのでレシーバーのガワを少し拡げないと外れません。マガジンハウジング内からこの2つの棒を左右に拡げ、シリンダーに掛かっている部分を外しながら前側へぬきます。

焦らされましたがようやっとご開帳。基本は中華チープガンと同じですが材質が違い、トリガー周りなんかは遥かに凝った機構になっています。

シリンダーとピストンは中華チープガンみたいな構成でプラ製。ただピストンのスプリングが刺さる部分は断面が四角になっています。スプリングガイドはプラ製でレシーバーのガワにピンで固定されています。スプリング径が細くて長いのがちょっと見慣れない感じ。

マガジンを置いて発射機構を確認。チャンバーはレシーバーのガワにモールドされており、基本的な動きはエアコキの基本に沿っているので中華チープガンとも大体同じ。

コッキングピースが前進位置で、コッキングされていない基本位置。

コッキングピースを引くと、それに繋がった棒の後端がシリンダーを後方へ押し下げます。

更にコッキングピースを引くと、棒の内側に溝に沿って滑っていたシリンダーは棒の内側の溝が途切れたところから後退を開始し、マガジンリップより後ろにローダーが下がります。ピストンはスプリングを圧縮しながら一番後ろへ後退しきったところでシアーに掛かって後退位置で停止、保持されます。

ただ、シリンダー前のノズルがずいぶん下がるのでその前の空間にBB弾が入り込まないのだろうか?実際この銃ではあまりそんなトラブルは起きないので、何らかの工夫があるのかもしれません。仮にシリンダー前の空間に弾が入っても、マガジンを抜けば簡単に排出できるし、レシーバー内は割りと隙間が埋まっているので他へ転がり込んだりもしないのでしょう。

コッキングピースを前進させるとシリンダー下のローダーがマガジンリップから弾を1発掻き込みながら前進し、弾はチャンバールートにそってチャンバーパッキンに向かい、最後にノズルに押されてチャンバーパッキンに収まります。これでコッキング完了。後はトリガーを引けばシアーがピストンを開放し、スプリングの力でピストンが前進してシリンダー内の空気をノズルからチャンバーパッキンに向けて吐出し、チャンバーパッキンに居る弾が吐かれた空気によってバレル内を前進し、発射されます。

せっかく開けたので何かしら手を加えましょう。といっても完成度の高いシステム、パーツも用意してないしできる事は限られています。まずはスプリングにマスキングテープを巻いてみました。これは何のためかというと、この銃は発射の際にスプリングが共振音を立てるのでパカッという発射音とともにバヨォ~ンというダサい音を出すのが残念なポイントでした。なのでその共振音を止めるためにこのようにテープ巻きにします。幸いこの銃のスプリングはあまり油気が無いのでテープの粘着が割りと効きます。

とはいえ他にはできる事もなさそうで、さっさと効果を試してみたいのもありとっとと組み上げます。内部パーツを元通りに納めます。(実は元通りにできていません・・・後述)

レシーバーのガワを閉じます。スプリングガイド後端のピンが引っ掛かりちょっとてこずりましたが一回叩き込んだらハマりやすくなりました。

まだピッタリ閉めてはいけません。コッキングピースに繋がる棒を差し込み、シリンダーの左右に入れないとなりません。

ガワを少し開き、シリンダーの左右にコッキング棒を通します。

ガワをピッタリと閉じ、トリガー後ろのスプリングをセットします。拡がっている方が上、拡がっていない方をトリガー後ろの上に出ているポッチにはめます。

できました。

ロックパーツをセット。上側から差込み、丸いところをはめてからスプリングを縮めつつ定位置に収めます。

トルクスネジ4本を締めなおします。マイナスドライバーでやるときは回転の軸がズレているので半時計周りに回す→コトッという手ごたえのあった位置で時計回りに回す→重い時はもう一度半時計周りに回す→適当な位置で時計回りに、という感じでスルスルと軽く回る位置を探りながら締めます。丁寧に。

インナーバレルにチャンバーパッキン周りのパーツを組み付けます。ホップゴムはこんなんでホップちゃんと効くの・・・?って感じですが、実際あんま効かないのがマルゼンのホップシステム。イモネジをガンガンに締めてやっと効く締め位置と弾詰まりする締め位置がほんの僅かの差という感じ。

インナーバレルに組み付けたパーツを落とさないようにホップゴムを上になるようにしてレシーバーに差込み、横にあるピンを刺す穴に障害物が無いのを確認。

ピンを差込み、上からホップ調整用イモネジをとりあえず突き出ない程度に締め込んでおきます。

ここで一旦コッキングして空撃ち。バヨォ~ン音消えてパカッって発射音だけになりましたよ!

でもトリガーの調子が何かおかしい・・・何か引っ掛かってるような。

また面倒な作業の末レシーバーを開けてトリガー周りをチェック。どうも上写真の赤矢印で示したヒゲバネがトリガの戻りを阻害しているようす。でも開けた時からこの位置だったような気がするんだけどなー・・・

ググってみたらヒゲバネの正しい位置はこうであるらしい。どうやら開けた最初の時点でズレていたみたいですね。

もう一度組みなおし、今度は前周りもさっさと組んでしまっています。

トリガーガードまで組み付けが終わりました。

ドッキング!

ストックは一旦外さないと角度的にドライバーが入れられませんでした。この位置のネジをしっかりと締めたら完了。

現在このような姿になっております。スリングはライラクスのデルタスリングType2。後ろ側はストック下側のスイベルが服に引っ掛かって邪魔なので外してしまい、チューブ周りに巻くようにして取り付けています。ストックを肩にあてて構えたままだとコッキングピースが遠くなりがちなのでストックは最短~2段くらいの方が操作しやすい印象。スリング後ろ側はグリップ後ろでなくともストックに掛けるくらいで十分。サイトはADCOというブランドのドットサイトをS2SプロドットサイトAXISに付いていたオフセットマウントを流用して装着。

このドットサイトは装着しているCA870と同時に買った、私にとって初めてのドットサイト。形はSightron(サイトロン)のSD-30に似ている30mm径タイプの銀色ボディで、5千円で投げ売られていたもの。ドットは赤で0~11の12段階。1でも上写真のように煌々と明るいドット。

日差しそこそこの屋外で輝度1。写真ではやや見づらいですが実際はハッキリと見えます。

輝度11。夜どころか昼の室内でも明るすぎるくらい煌々としていますが、かなりの日差しの中でもしっかりと見える明るさがあります。

CA870もこのドットサイトもあまり使っていない方ですが、思い入れの強い1挺です。